近日,在浙江杭州盛大召開的第十二屆中國國際光熱大會暨CSPPLAZA年會中,中國能源研究會學術顧問、國家能源局原副局長吳吟出席會議并作主題演講《電力市場加速進化下光熱發電高質量發展路徑》,重點圍繞電力市場化改革的歷程回顧、電力市場化改革加速進化和光熱發電高質量發展路徑等進行分享。

圖:吳吟

電力市場化改革的歷程回顧

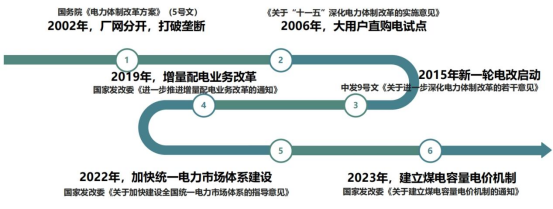

自本世紀以來,我國電力市場化改革歷經三輪深化:

2002年,國務院發布《電力體制改革方案》(5號文),啟動廠網分開與競價上網,初步構建了電力市場化體系框架;

2015年,國務院發布《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》(9號文),推進管住中間、放開兩頭改革,建立輸配電價機制并放開售電側市場;

2022年,國家發改委發布《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》,促進電力資源在全國更大范圍內共享互濟和優化配置。

吳吟表示,我國的電力市場化改革是以“漸進式突破”為特征,從打破壟斷到綠電轉型,逐步構建“有效市場+有為政府”的能源治理體系【詳見下圖】。

電力市場化改革加速進化

2024年以來,國家有關部門就電力行業改革發展密集出臺了一系列的政策文件。

吳吟稱,電力行業密集出臺的文件,既是落實雙碳目標積極行動,又是保障電力運行安全的具體措施;既是適應新能源快速發展的需要,又是建立新型電力系統的需要;既是一場規則調整,又是相關主體利益重新分配的過程。一系列密集出臺的政策,有的偏宏觀和方向性,有的側重執行和可操作性,但大多都圍繞一個主題——電力市場化,即運營好一個安全、高效、綠色、經濟的電力市場。

吳吟強調,其中最重要的文件是今年2月9日發布的《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》(發改價格136號)。

長期以來,我國風光等可再生能源發電執行的是“燃煤標桿電價+財政補貼”的固定電價模式。這一政策的實施,促進了我國新能源裝機規模迅速擴張。截至2024年底,全國光伏與風電總裝機容量達14.07億千瓦,占全國發電總裝機的42%。在國家政策引導和企業科技進步等多重因素作用下,新能源發電特別是光伏發電成本已經低于燃煤標桿電價。

國家發改委、國家能源局《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》明確:到2025年,全國統一電力市場體系初步建成;到2030年,全國統一電力市場體系基本建成。

吳吟表示,在此背景下出臺該文件的目的有四:

第一,推進新能源電力全面進入市場,促進資源的有效配置。

第二,激勵企業提高技術水平,提高運營效率。

第三,保持存量項目的政策銜接,穩定增量項目收益預期。

第四,完善電力市場體系,確保新能源發展規劃目標實現。

吳吟詳細闡釋了136號文件中的重點機制——差價結算機制:存量項目在各省保障小時數范圍內的電量為機制電量,執行機制價格(按現行價格政策執行),保障存量項目政策銜接;增量項目通過競價,一定比例的電量(由各地按完成年度非水可再生能源權重需求確定)為機制電量,執行機制價格,穩定增量項目收益預期。對納入機制的電量,市場交易均價低于或高于機制電價的部分,由電網企業按規定開展差價結算。

吳吟表示,差價結算機制是在市場外建立新能源可持續發展的價格結算機制,能夠充分體現光熱發電的市場價值。

那么企業如何貫徹落實136號文件?吳吟稱需做到以下幾點:

1.吃透文件精神。

2.加強市場調研。

3.提升技術水平。

4.優化項目管理。

5.推進多種經營。

6.加強風險防控。

光熱高質量發展的路徑

光熱發電憑借其長時儲熱與快速調峰能力,在新型電力系統中發揮著承前啟后的作用,是低碳能源體系的關鍵調節力量。吳吟指出,站在電力市場化加速進化的重要節點,需要以科技創新破解成本困局,以管理創新提高效率效益,以模式創新搶占市場先機,以制度創新完善政策生態,為建設美麗中國和應對全球氣候變化作出更大貢獻。具體如下:

1.科技創新:突破低效率、高成本的困局

大力發展高效的集熱技術、長時儲熱技術、熔鹽——相變材料復合儲熱、超臨界二氧化碳光熱發電系統以及多能互補系統和智能控制系統。

2.管理創新:全方位推進數字化轉型

數字孿生:構建熱電聯產機組數字孿生模型,實時優化光熱生產與發電出力。

智能化管理:應用數字技術優化生產調度,實現設備狀態監測、能耗動態調控等。

人工智能的預測:利用機器學習預測電網負荷與風光出力,動態調整儲熱/發電策略。

綠電溯源:通過區塊鏈技術追蹤綠電來源,為光熱企業參與綠電交易提供可信數據。

3.模式創新:促進各類要素融合發展

多能互補集成:與光伏、風電、儲能等企業合作,打造“光熱+新能源”聯合體,提供冷、熱、電、氫等綜合能源服務,通過“光熱發電+綠氫”耦合,生成綠證+綠氫等多種產品;

區域能源網絡:建設分布式光熱項目,對接城市供熱管網或工業園區需求,形成“源-網-荷-儲”一體化系統;

用戶側服務延伸:面向工商業用戶來推廣我們的蒸汽梯級利用,面向居民開發智慧供熱平臺提升用戶體驗以及用能效率。

4.制度創新:構建政策友好型生態

加大研發投入:設立國家重點專項,支持超臨界二氧化碳發電機組大型化等研發,特別是可持續開發的600度級特高溫熱泵技術等等。

建立補償機制:對光熱發電機組實行容量電價+調峰補償組合機制。

深度綠電認證:將光熱發電納入綠電交易體系,對連續穩定運行超10小時的儲能型光熱電站頒發"深度綠電"認證,給予一定比例的溢價率上浮。

綠色金融支持:創新綠色信貸貼息機制,對光熱發電項目貸款給予基準利率貼息,并試點光熱資產REITs融資。

吳吟最后總結道:光熱發電不是光伏的替補,而是新型電力系統穩定運行的調節器。光熱發電將以儲熱之“靜”,平衡風光之“動”,在電力市場進化中重塑能源價值。

- 西安熱工院王偉:熔鹽儲熱耦合煤電機組的創新實踐與經濟效益分析

- 陳金環:熔鹽閥門的設計與運行經驗分享

- 黎建鋒:光熱電站EPC全生命周期管理與典型案例分享

- 中電建西北院段楊龍:光熱一體化項目的總承包實踐

- 寶武特冶歐新哲:塔式熔鹽電站吸熱器用鎳基合金薄壁管材的國產化與應用

- 羅東川:堅定不移走生態優先綠色發展之路 光熱產業助力現代化新青海建設

- 首航高科齊志鵬:光熱發電與熱力電池的結合應用實踐

- 張希良:中國碳市場邁向國際的機遇與挑戰

- 落基山研究所劉雨菁:電力市場化改革與電價體系演變的回顧與展望

- 實戰分享——吸熱塔筒身連續澆筑施工工藝應用與技術創新

- 中廣核新能源高瑞林:突破熔鹽適應性難題,探索高原光熱開發多元融合路徑

- 毛華兵:模塊熔鹽儲熱的技術成果和應用前景

- 中能建西北電力設計院黎建鋒:光熱為新型電力系統提供穩定支撐,創新實踐引領高原清潔能源發展

- 胡中:Cosin Cloud光熱電站運行智慧管理平臺軟件介紹

- 趙曉輝:新一代光熱發電工程解決方案2025

- 蘭州大成范玉磊:熔鹽線性菲涅爾式光熱電站的建設運行及市場化新方案設想

- 孫武星:熔鹽儲能技術在多行業多場景下的投資邏輯和經濟模型分析

- 中電建中南院徐燦君:阿里雪域高原零碳光儲熱電項目技術創新破解高海拔新能源應用難題